Березитовое

Phase: Closed

Mine Type: Pit, Underground

Tags: andesite archean biotite chlorite diorite porphyry dyke explosive breccia gabbro galena garnet gneiss granite granite gneiss granodiorite granodiorite porphyry lamprophyre lower proterozoic lower triassic massif pyrrhotite sericite sphalerite spinel

Россия, Амурская область. Находится в Сковородненском районе, в 60 км от станции и одноименной деревни Мадалан, в среднем течении реки Хайкта (правый приток Ольдоя).

History:

Постоянные разведочные кондиции и запасы утверждены протоколом ГКЗ № 963 от 15.11.2004, со следующими параметрами:

- содержание золота в пробе для оконтуривания по мощности балансовых запасов – 1,0 г/т и забалансовых – 0,5 г/т;

- минимальное содержание в выработке для оконтуривания по простиранию и падению балансовых запасов – 1,0 г/т и забалансовых – 0,5 г/т;

- минимальная мощность рудного тела, включаемая в подсчет запасов – 5,0 м;

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых в контур подсчета – 5,0 м;

- запасы балансовых и забалансовых руд подсчитать в контуре карьера, обоснованного настоящим проектом, с дном на горизонте 480 м.

В мае 2025 г. Березитовый рудник прекратил работу отработав все запасы.

Deposit geology:

В геологическом строении Березитового месторождения принимают участие интрузивные образования позднестанового комплекса раннего протерозоя, слагающие Хайктинский массив и являющиеся вмещающими породами для крупного эксплозивного сооружения.

Последнее генетически связано с жерловыми и субвулканическими фациями десовского комплекса раннетриасового возраста. Линзообразное эксплозивное тело подвергнуто интенсивной метасоматической переработке и локализует золотополиметаллическое оруденение Березитового месторождения.

Вмещающие породы позднестанового комплекса представлены биотит-роговообманковыми порфировидными гранодиоритами, гнейсовидными гранодиоритами и гранитами, которые хлоритизированы, эпидотизированы, карбонатизированы, соссюритизированы и серицитизированы. Среди гранитоидов отмечаются редкие реликты в виде «обломков» и, реже, дайкообразных тел раннеархейских метаморфических пород - метагаббро, метадиабазов, биотит-амфиболовых и амфибол-биотитовых гнейсов. Они распространены, преимущественно, на южном фланге месторождения за пределами оруденения, подвержены типичным для гранитизации преобразованиям (деанортитизация плагиоклаза, биотитизация амфибола, окварцевание и калишпатизация) и связаны с гранитоидами постепенными переходами. Эти изменения - результат раннетриасовой вулканической деятельности и сопровождающих её метасоматических преобразований. Более молодые образования позднеюрского амуджиканского комплекса не затронуты подобными процессами.

Синрудные и дорудные дайки андезито-базальтов, андезитов, андезито-дацитов связаны со становлением раннетриасовых жерловых и субвулканических образований десовского комплекса. Наибольшее их количество сосредоточено в северной части южного конуса эксплозивного тела.

Пострудные дайки амуджиканского комплекса представлены гранодиорит-порфирами, граносиенит-порфирами, диоритовыми порфиритами и лампрофирами. В пределах месторождения установлено более 20 тел гранодиорит-порфиров - диоритовых порфиритов мощностью от первых сантиметров до 12 метров, имеющих простирание от субширотного до субмеридианального (10- 90 градусов) и крутое падение на юг-юго-запад.

Раннетриасовое эксплозивное сооружение, являющееся локализатором золотого оруденения, приурочено к тектонической зоне северо-западного простирания (330) в гранодиоритах. На севере и юге зона ограничена субширотными нарушениями. Разломы, составляющие тектоническую зону, образуют пучок, раскрывающийся по простиранию к югу, а по восстанию – кверху. Падение их, как правило, северо-западное, причем с севера на юг углы падения выполаживаются.

Наиболее крупные нарушения зоны уже после формирования эксплозии оказали существенное влияние на процессы и границы метасоматического изменения эксплозивных брекчий, на распределение рудного вещества в метасоматитах и тем самым - на форму рудных тел. Часть из них выполняла роль экранов, ограничивая распространение метасоматитов и золото-полиметаллического оруденения. К другим - рудоконтролирующим приурочены максимумы мощностей метасоматитов и содержаний рудных компонентов.

Рудоконтролирующие разломы подразделяются на два типа. К первому относятся субвертикальные нарушения северо-восточного простирания, ко второму – субширотные, падающие под углами 50-60 на северо-запад, представленные зонами интенсивной трещиноватости. Эти разломы часто контролируют обильные скопления, гнезда и прожилки сульфидных минералов и резкие увеличения мощности рудоносных метасоматитов. На пострудном этапе по отдельным нарушениям происходило внедрение раннемеловых даек диоритов и микродиоритов.

Анализ трещиноватости свидетельствует, что своим пространственным распределением она подчеркивает конусовидную форму эксплозивного тела.

На поверхности оно имеет линзообразную форму и прослеживается субмеридионально на 830 м, мощность достигает максимума 150 м, падение юго-западное под углом 75 при склонении на северо-запад под углом 50. В объеме эксплозивное сооружение представляет сочетание двух разновеликих, расположенных последовательно друг за другом конусов, вершины которых направлены вниз. Южный конус, примерно, в 1,75 раза больше Северного. Границей между конусами является дайка диоритов амуджиканского комплекса мощностью до 12 м. Протяжённость Южного конуса по простиранию 540 м при мощности от 20 м в южной части до 120 м в северной, максимальная мощность в центральной части составляет 150 м. По падению конус прослежен на 400-420 м от поверхности, при этом его размеры с глубиной закономерно сокращаются как по мощности, так и по простиранию.

Протяжённость Северного конуса на поверхности 290 м, мощность изменяется от 20 м до 90 м, по падению нижняя граница не установлена. Скважинами получены пересечения конуса с горизонтальной мощностью 65-70 м на 420-440 м от поверхности.

Сложено эксплозивное тело преимущественно обломочным материалом вмещающих раннепротерозойских гранитоидов. Пирокласты составляют не более 5 % объёма эксплозии и распределены беспорядочно. Представлены они сильно измененными гранит-порфирами, диоритами, эруптивными брекчиями и тех, и других, андезито-базальтами, андезитами, андезито-дацитами. Субвулканические породы кислого состава встречаются в виде отдельных участков размером до 1 м. Породы же среднего-основного состава в пределах эксплозии слагают дайкообразные тела невыдержанной мощности (от нескольких сантиметров до первых метров) и изменчивого простирания. Относительно слабая степень метасоматических преобразований даек указывает на внедрение их в уже существующее эксплозивное сооружение на последней стадии метасоматического процесса.

Тело эксплозивных брекчий Березитового месторождения в соответствии с классификацией (Туговик, 1974 ф) относится к эксплозивным сооружениям, сложенным полимиктовыми брекчиями вмещающих и перемещенных пород.

Контакты эксплозии с вмещающими гранитоидами нечеткие, конфигурация их неровная с ответвлениями и апофизами мощностью от нескольких сантиметров до первых десятков метров. Вдоль контакта часто прослеживаются дайки и дайкообразные тела гранодиорит-порфиров, диоритов и их эруптивных брекчий мощностью от первых метров до 20 м.

В дальнейшем эксплозивное тело подверглось интенсивной тектонической проработке и метасоматическим преобразованиям. Залежь метасоматитов полностью унаследовала форму и параметры тела эксплозивных брекчий, лишь незначительно захватив вмещающие гранитоиды.

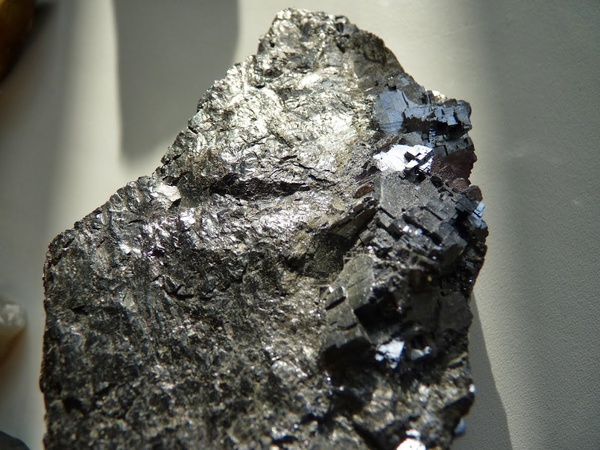

Rocks specimens:

Mineralization:

Основными породообразующими минералами метасоматитов являются кварц, серицит, калиевый полевой шпат, гранат, турмалин. Метасоматиты неоднородны по составу и разделены на пять типов (по А.К. Иванищенко):

- гранат-кварц-серицит-хлоритовый (со шпинелью);

- гранат-кварц-серицитовый;

- гранат-серицит-кварцевый;

- гранат-серицит-кварц-калишпатовый;

- гранат-биотит-кварцевый.

Первые четыре типа метасоматитов в пределах эксплозивного тела последовательно сменяют друг друга с севера на юг и сверху вниз. Пятый тип развит по дорудным дайкам гранодиоритов, диоритов и их эруптивным брекчиям, приуроченным, в основном, к краевым частям эксплозивного сооружения.

Продуктивная золото-полиметаллическая минерализация наложилась на метасоматиты на завершающих стадиях рудно-метасоматического процесса, фактически превратившего эксплозивное тело в минерализованную зону.

Золото-полиметаллическое оруденение в промышленных концентрациях, как правило, локализуется в гранат-серицит-кварцевых и гранат-кварц-серицитовых метасоматитах. Повышение содержания золота совместно с цинком отмечаются также и в гранат-кварц-серицитовых (со шпинелью) метасоматитах.

Морфологию рудных тел Березитового месторождения определяют два природных фактора - строение эксплозивного сооружения и интенсивность развития метасоматических процессов. Поскольку геологических границ у золото-полиметаллического оруденения нет, третьим фактором, влияющим на морфологию рудных тел, являются экономические требования к их оконтуриванию. Березитовое месторождение можно классифицировать как крутозалегающую сложно построенную минерализованную зону золото-полисульфидной формации, в пределах которой рудные тела определяются полностью или частично формой эксплозивного сооружения, интенсивностью метасоматоза и сульфидизации. Пострудная дайка диоритов мощностью до 12 метров и сопряжённый с ней рудоконтролирующий разлом делят единую минерализованную зону на две – Южную рудную (зона 1) и Северную рудную (зона 2), каждая из которых приурочена к одноименному конусу эксплозивного тела.

При относительно простой морфологии зоны минерализованных метасоматитов распределение полезных компонентов в ней имеет неравномерный, столбообразный характер. Контур рудной зоны определяется наличием раздувов, пережимов и прослоев слабо золотоносных пород в контуре балансовых руд. Ее морфология усложняется пострудными маломощными дайками и разрывными нарушениями.

Наиболее богатые руды тяготеют к осевой части зоны метасоматитов, где они концентрируются в виде согласных полос. Четких геологических границ обогащенные участки не имеют и выделяются только по данным опробования. Вследствие этого под рудными телами понимаются обогащенные золото-полиметаллической минерализацией участки метасоматитов и вмещающих пород, в пределах которых содержание золота удовлетворяет требованиям оконтуривания. Простирание рудных тел на всем протяжении согласно длинной оси зоны метасоматитов и варьирует в северных румбах от 335 до 355. Границы оруденения имеют устойчивое падение на запад под углами от 65 до 90. Мощность основных рудных тел колеблется от 5 м до 128 м, протяженность по простиранию изменяется от 200 м до 580 м. Соотношение мощности и длины рудных тел варьирует на различных горизонтах от 1:2 до 1:50.

В границах рудной зоны Южная при бортовом содержании золота 0,5 г/т выделен рудный столб Южный с 12 апофизами, в зоне Северная - рудный столб Северный с 13 апофизами. При ужесточении бортового содержания контуры рудных столбов изменяются не значительно, а количество апофиз сокращается и при бортовом содержании золота 1,0 г/т уменьшается до 8 для обоих рудных зон.

Основные запасы руд месторождения сконцентрированы в двух рудных столбах.

Южный рудный столб, локализованный в зоне № 1 (Южная зона), является наиболее крупным морфологическим элементом рудной зоны. В нем заключено от 65,1 % (при бортовом содержании золота 0,5 г/т) до 78,4 % (при бортовом содержании золота 1,0 г/т) запасов золота месторождения и от 48,7 % до 72,6 % запасов руды. Рудный столб прослеживается по простиранию между разрезами 830N-1080N на протяжении от 230 м на горизонте 640 м до 75 м на горизонте 400 м при мощности от 120 м до 45 м, соответственно. По падению оруденение установлено до 360 м от дневной поверхности. Южный контакт рудного столба имеет северное склонение под углом 45 до горизонта 596 м и далее ниже под углом 75. От поверхности и вплоть до горизонта 550 м столб имеет эллипсоидальную форму. Ниже наблюдается резкое выклинивание, как в поперечном, так и в продольных сечениях. С юга столб четко контролируется рудооограничиваюшим разломом, с севера – субширотной пострудной дайкой диоритов и сопряжённым с ней руконтролирующим разломом. В лежачем и висячем боках Южного рудного столба и на его южном выклинивании на горизонтах 800 - 480 м отмечаются 12 апофиз. Они представлены минерализованными телами плитообразной формы мощностью от 5 м до 40 м, протяжённостью по простиранию от 15 м до 170 м, по падению - от 20 м до 120 м. Руды Южного столба занимают практически весь объем южного конуса эксплозивных брекчий и сложены, в основном, метасоматитами гранат-серицит-кварцевого состава с сульфидной минерализацией, предопределяющей полиметаллический тип руд. На северном фланге в приосевой части столба обособляются гранат-кварц-серицитовые метасоматиты со сфалеритовым типом руд. Рудная минерализация распространена преимущественно в виде гнезд и прожилков.

Северный рудный столб, приуроченный к зоне № 2 (Северная зона), располагается в пределах северного конуса эксплозии между разрезами 1210N-1410N. По своим параметрам столб уступает Южному и прослеживается по простиранию на 200 м, по падению на 180 м при средней мощности 40 м. Северная граница его определяется рудоограничивающим разломом, южная имеет северное склонение под углом 55-60. Объем рудного столба составляет более 70% северного конуса метасоматитов. Последние представлены гранат-кварц-серицит-хлоритовыми (со шпинелью) породами с преимущественным развитием пирротин-сфалеритового типа руд. Сульфидная минерализация имеет гнездовый характер распределения. Северный столб при бортовом содержании золота 0,5 г/т представляет одно рудное тело с 13 рудными апофизами ветвящейся формы. В нем заключено от 19,6 % (при бортовом содержании золота 0,5 г/т) до 17,6 % (при бортовом содержании золота 1,0 г/т) запасов золота месторождения и от 27,5 % до 22,7 % запасов руды.

В межконусном пространстве рудные тела постепенно утоняются, как в северном направлении от Южного столба, так и в южном – от Северного столба, и в районе максимального пережима (разрезы 1120N-1210N) мощности рудных тел снижаются до 7-12 м при содержании золота 2.0 г/т. Здесь, на протяжении 200 м формы рудных тел близки плитообразным. По падению промышленное оруденение прослеживается на глубину 160-180 м от поверхности с погружением линии выклинивания в южном направлении. По падению промышленное оруденение выклинивается в 10-20 м выше горизонта 596 м (штольня 2).

Данный участок рудной зоны характеризуется наиболее крутыми углами падения (80-90%). Рудные тела составляют около трети объема метасоматитов межконусного пространства. Метасоматиты представлены гранат-кварц-серицитовыми разностями, руды – сфалеритовым типом. Сульфиды распространены в виде равномерной вкрапленности и небольших гнезд. В пределах межконусного пространства повышенные концентрации полезных компонентов приурочены к эндоконтактам зоны метасоматитов в ее лежачем и висячем боку.

Deposit types:

Вопрос происхождения месторождения остается спорным. Имеется альтернативный взгляд.

Исследователи разных лет /Шамбуров, 1962 ф/; /Калинкин, 1971 ф/; /Моисеенко, Залищак, 1978 ф/; /Вахтомин, 1981 ф/; /Гуменюк, 1981 ф/; /Иванищенко и др, 1982 ф/; /Козак, Вахтомин, 2000 ф/, изучавшие месторождение, выдвинули различные возрастные схемы развития минерализации и вытекающие из них условия формирования месторождения, основанные на пространственных связях руд с разломами глубокого заложения, сериями даек андезитов, полями развития вулканитов и гранитоидными интрузиями. Высказывались мнения о мантийном, вулканическом или плутоногенном генезисе месторождения.

Авторами кондиций 2004 года это месторождение считается гидротермально-метасоматическим, среднетемпературным (180°-360°), парагенетически связанным с вулкано-плутоническими формациями дёсовского комплекса. Возраст формирования золотого оруденения принимается раннеюрским на основании K-Ar датировок (198,2 млн. лет) рудосопровождающих белых слюд Березитового месторождения /Моисеенко, Залищак, 1978 ф/. Температура рудообразования определяется по температуре декрепитации газово-жидких включений в пирите. «Кристаллизация пиритов проходила в широком диапозоне, охватывающем весь интервал гидротермального рудообразования. Нижний порог кристаллизации пиритов отвечает 160°-280°, а верхний 280°-360° при модальных значениях нижнего и верхнего порогов в 180° и 360°». (/В.А.Гуменюк, 1981 ф/, стр.212).

На сегодняшний день, считается что месторождение приурочено к долгоживущей тектонической зоне субмеридионального простирания образованной в результате сдвиговых движений по поперечным субширотным разломам Сергачинской группы. Вмещающими и материнскими для метасоматоза являются гранодиориты позднестанового комплекса, осложненные многочисленными дайками амуджиканского комплекса, часто трассирующими наиболее крупные разломы. Источником метасоматоза считается, как и раньше, интрузивные породы десовского комплекса, которые непосредственно на лицензионной площади не выходят на дневную поверхность, однако в значительной степени развиты на соседних участках (в 3 км от месторождения).

История формирования месторождения представляется в следующем виде:

Гранодиориты позднестанового комплекса благодаря интенсивным тектоническим движениям сдвигового характера подверглись дроблению. Благодаря этому, между несколькими субширотными разломами образовались поперечные, субмеридиональные разломы и оперяющие их разломы, которые в сумме образовали зону интенсивной трещиноватости субмеридиональной ориентировки. В раннем триасе в дёсовское время произошли метасоматические преобразования гранодиоритов в зоне трещиноватости. Метасоматоз и рудоотложение протекали на глубинах от 700-1000 м до 2000 м в температурном интервале 160°- 360°. На породы субстрата воздействовали ювенильные растворы, обогащая их отложениями калия, кремния, марганца и рудных компонентов. Растворы имели, по-видимому, гидросульфидно-хлоридный состав и были бедны двуокисью углерода, дефицит которой усугублялся отсутствием известняков в осадочных отложениях района. Среда, в которой происходило формирование месторождения, была умеренно кислой и восстановительной. Низкими содержаниями кислорода, двуокиси углерода в системе обусловлены и особенности состава метасоматических образований и руд – незначительная степень окварцевания; отсутствие мономинеральных тел кварца, как основного носителя кислорода в породах; преимущественное развитие силикатных форм минералов кальция и марганца.

Формирование рудной минерализации на Березитовом месторождении разделяется на четыре стадии.

Первая стадия предрудной пиритизации протекала параллельно с образованием метасоматитов гранат-кварц-серицитового состава, в основном, в период становления их внешних и средних зон. Синхронно с пиритом отлагалась убогая полиметаллическая минерализация.

Вторая стадия – золото-полиметаллическая минерализация проходила в обстановке растяжения также одновременно с метасоматическими процессами, но с формированием внутренних зон гранат-кварц-серицитовых пород. С этой стадией связана практически вся полиметаллическая минерализация и основная масса золота. Рудный процесс в период растяжения протекал в неспокойной тектонической обстановке, что вызвало неоднократные кратковременные нарушения равновесия в системе гидротермального процесса. С этими обстоятельствами связаны противоречивые возрастные взаимоотношения в ассоциативных парах минералов: пирротин – пирит, пирротин – сфалерит, пирит – сфалерит, сфалерит – галенит, а также висмута и арсенопирита с другими сульфидами.

Третья стадия золото-пирит-кварцевой минерализации проявлена в период затухания метасоматических процессов и после отложения минералов свинца и цинка. Минерализация этой стадии представлена, в основном, прожилковой формой. Золото отлагалось в трещинах вместе с кварцем и пиритом, а также осаждалось на ранних пиритах дырочного типа.

Четвертая стадия – пострудная характеризуется развитием низкотемпературных карбонатов, цеолитов совместно с хлоритом и кварцем, которые сопровождаются крайне убогой пиритовой и марказитовой минерализацией.

Последующая активизация, связанная с внедрением даек Амуджиканского комплекса, вызвала незначительное перераспределение полезных компонентов. В основном заключавшееся в обогащении приконтактовых частей дайки микродиоритов первой фазы и многочисленных даек лампрофиров третьей фазы. Отчасти указанные дайковые тела, также «захватывали» частично минерализацию. Однако вне тела метасоматитов данные интрузивные образования не несут золото-полиметаллической минерализации. Все дайки были заложены по обновленным в то время разломам. Последующие тектонические движения осложнили строение месторождения, что и привело к возникновению ошибочной гипотезы о эруптивных брекчиях.

В четвертичное время, довольно большая часть Южного рудного тела была эродирована и послужила источником Хайктинской и Ольдойской группы россыпей. При, этом, разрушение рудного тела происходило еще вероятно и в плейстоцене, при совершенно других рельефных условиях. В четвертичное время произошла перестройка рельефа, что привело в свою очередь к образованию реликтовых цокольных террас на левом берегу Хайкты и Ольдоя.

Запасы ГКЗ (Nov. 15, 2004)

| Class | Ore (ktonnes) | Au grade (g/t) | Au (kg) | Ag grade (g/t) | Ag (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| C1 | 10320.90 | 2.99 | 30888.70 | 13.73 | 141700.00 |

| C2 | 741.20 | 2.53 | 1842.60 | 10.74 | 7800.00 |

| С1zab | 2261.30 | 0.76 | 1728.20 | 7.95 | 18040.00 |